ピティナのサイトに「ピアノ曲事典」というものがある。これは世にあるピアノ曲についての分析や解説と実際の演奏の音源、あるいは映像をまとめて示すことで、作品の概要を把握するのに役立つデジタル事典を作るというプロジェクトだ。定期的に行われる公開録音コンサートなどを通して着実に充実度を増している(僭越ながらアルカンの作品の中には私の演奏がリンクされているものもあります)。

アルカンや、もっとマイナーな作曲家の作品についても(ロマン派の時代を中心に)記載があるところが意欲的で、それら日本語の文献が見当たらないような楽曲に対してこのプロジェクトが持つ意味は決して小さくないだろう。研究者と演奏家をつなぐ良き場としても期待していた。

しかし、そのアルカンの項には随分めちゃくちゃなことが書かれているのだ。特に、私が同じPTNAのサイトで楽曲紹介の連載をしていた『エスキス』については信じがたいレベルで、目にしてしまった以上とても看過できない気分になったため、ここで指摘しておこうと思う。

[space height=”20″]

◆『エスキス』楽曲分析について

アルカンの解説記事にはいくつも誤りが見受けられるが、最大の問題は『エスキス 48のモチーフ 作品63』の解説だ。

このページの「楽曲分析」の項を見ると、まず目に飛び込んでくるのがアニメーションGIF。執筆者の村井幸輝郎氏によれば、これはアルカンが『エスキス』の各曲の調性を「ダビデの星」の形に配置したことを示しているのだという。この記事に書かれている内容はおおまかに言ってふたつ。アルカンは『エスキス』にユダヤ性を刻印するために調性の配列を選び「図像」を描いていた、という断定。そして「図像」を描くという構想と終曲の “Laus Deo” のタイトルからは、古い音楽理論書との類似が見出だせるのではないか、という示唆である。

これが「楽曲分析」というに相応しいのか、ということはさておくとしても、議論そのものがいただけない。単なる思いつきを恣意的で牽強付会な解釈で固めたに過ぎないのだ。村井氏によるより詳しい論が、同項最下部にリンクされたPDFから読めるそうなので、そちらを見ながら検証していこう。

[space height=”20″]

◇『エスキス』の調性配列は「謎めいて」いるか?

筆者は、その謎めいた調性配列が、5度圏の円環上にユダヤの象徴たるダビデの星の図像を、まるで刺繍の如く浮かび上がらせることを発見した。 (P. 7)

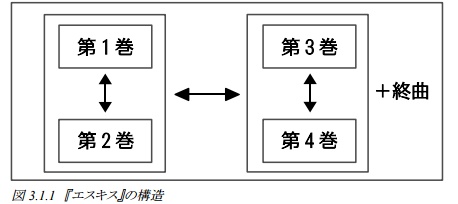

私もエスキスの調性配列については自らの修士論文中で考察している。詳しくはこちらのPDF64ページからお読みいただきたいが、何より押さえておくべきポイントはふたつある。まず48曲が4つの巻に分けられているということ。そして第1巻と第2巻、第3巻と第4巻がそれぞれ同主調の関係でもって対にされていることだ。その結果、4つそれぞれの巻はすべて「ハ」調(第1,3巻は長調、第2,4巻は短調)で開始されることになる。予断を抜きに、ここにアルカンの明確な意図が現れていることは明らかと言って良さそうだ。

村井氏の論ではこの各巻の関係性は無視される。更に氏は「5度圏の円環」上で長調と短調の区別すら無視してみせるのだ! 随分と乱暴な話なのだが、あるいは論を自らに有利に進めるためにあえてそれらを無視したのではないかとも思えてならない。

氏の論文中にはこうある。

全くの偶然で調性配列にダビデの星の図像が浮かび上がる確率は、無視できるだろうか? その確率は、最も高く見積もっても0.309% となり、筆者はこれは無視可能な数値だと考える。 (P. 7)

この計算式の見当がつかないので(最も高く見積もる、とはどういう意味だろうか?)、ぜひとも明らかにしていただきたいと願っているが、いずれにせよこれはまったくの誤りである。上述の通り、調性の構造をきちんと眺めれば、アルカンが腐心して生み出したのは (1) 長調と短調が交互に現れる単純なルールを基本にしつつ、 (2) 24の調をそれぞれ同主調を含まない12曲ずつに分けて対置する方法 であることは容易に推察できるのであり、そのような配列は実際にはわずか12種類しかないことに気づくだろう。そして、村井氏の記す方法で「ダビデの星の図像が浮かび上がる」配列はそのうち8種類である。ランダムに2種類を選んだとしても、ともに「ダビデの星」を描く確率はおよそ44%もある(実際には最初の2曲が「5度下行」と「5度上行」という対になるパターンを選択しており、これは最も自然な選び方のひとつ)。もはや調性のシステムそのものから勝手に現れた図形であると考えた方が自然ではなかろうか。

さて、村井氏が「あえて無視したこと」はどうやらもうひとつある。氏は第2巻、第4巻についても同様にプロットを行った旨を記しているのだが、不思議なことにその結果についてはまったく触れないのだ。おそらくそれは、第4巻には(回転した形とはいえ)「ダビデの星」が現れる一方、第2巻にはそれが現れないという不一致を見出したためである。いったい氏の主張するように、これが本当に「図像」を描くことを目的とした配列であるなら、このアンバランスさはどういったわけだろう。なぜ第2巻にも「ダビデの星」が現れるような法則が採用されなかったのか? そういう法則は実際、複数通り存在するのに。この疑問を避けて通るのは検証の態度としてありえないだろう。

[space height=”20″]

◇「ダビデの星」は本当にユダヤ性を表すのか?

ここまでの議論で既に氏の論の破綻は充分に示されていると思うが、もうひとつ確認しておきたいのが、そもそもユダヤの印として19世紀のパリで「ダビデの星」を描く、というアイディアに妥当性があるのかどうかについて、である。

六芒星紋様がユダヤの印となったのは意外なほど近年である。たとえばイスラエル外務省のサイトにはこうある。

Unlike the menora (candelabrum), the Lion of Judah, the shofar (ram’s horn) and the lulav (palm frond), the Star of David was never a uniquely Jewish symbol.

ユダヤには枝付き燭台をはじめ複数の固有のシンボルがあるが、「ダビデの星」はそういったユダヤのシンボルではなかった、というのである。

ウェブ上の日本語資料ではこちら(アーカイブ)などに詳しいが、六芒星は歴史上さまざまな意味で用いられており、特に中世ヨーロッパでは「ビール醸造業者の印」として広く知られていたようだ。

英語の Wikipedia の “Star of David” の項を参照すると、19世紀より前、ユダヤ人コミュニティによるこの紋様の使用はチェコのプラハを中心にオーストリア、南ドイツの一部でしか見出だせず、19世紀のあいだに東ヨーロッパ全体で急速に広まった、とある(ちなみにフランスは西ヨーロッパに属する)。その広まった理由というのも、キリスト教の十字架に対抗するデザイン上わかりやすいシンボルが求められていたから、というやや不純なものであったらしい。

国際的にこの「ダビデの星」が意味を持つようになったのはアルカンの死後、1897年の第一回シオニスト会議のシンボルに選ばれてからである。先ほどのイスラエル外務省のサイトで引かれている Sholem の解説によれば、この紋様がシオニストたちに歓迎されたのは、ユダヤ人コミュニティの間で広まっている印でありつつ、同時に明確な宗教性を感じさせないものでもあったからだという。

このシオニスト会議以降「ダビデの星」はあっという間に定着していったが、当時のユダヤ人たちにとって、それはあくまでシオニストのエンブレムであり、ユダヤそのものを示すという認識はなかったようだ。決定的にユダヤそのものと紋章が結び付けられていくのは、ドイツによって「ユダヤの星」という名での着用が義務付けられた1930年代後半なのである。

こうした経緯を踏まえれば、アルカンの暮らした19世紀のパリのユダヤ人たちにとって「ダビデの星」がどれほど特別な意味を持っていたのか、疑わしくなってくる。紋章自体は充分に浸透していたと仮定してみても、「キリスト教の十字架にデザイン上で対抗するために広まった、明確な宗教性を感じさせないシンボル」という位置づけは、村井氏による “神へのユダヤ性の告白と言えるだろう。 (P. 8)” といった主張とはとても相容れない。

これら欠かすべからざる議論をまったく抜きにしつつ、いくつもの独自の前提が必要な操作で描かれた「ダビデの星」に意味を見出そうというのは、いかにも無理がある。前世紀に流行した「ノストラダムスの大予言」を思い出してしまった。論文後半の、曲集を音楽理論書として論じるくだりは、そもそも無理のあるこの「図像」と “Laus Deo” という(ごく一般的な)言葉しか一致点がないものを強引に結びつけようとしているに過ぎないのであって、根拠があまりに薄弱なことは明白だ。

[space height=”20″]

◇こちらも「あえて無視」?

村井氏は

《エスキス》はこれまで他愛ない日常や楽想の素描集として位置付けられてきた(5)。 (P. 6)

と書いている。ちなみにこの (5) の注には上でも挙げた私の修士論文が、なぜかページ番号も入れずに参考として紹介されているのだが、率直に申し上げて納得がいかない。

もしかして自分は誤って「他愛ない」などという言葉を使っただろうか、と思って全文検索してしまったくらいだ。結果は0件だった(ふう!)。

10年以上前の私の文章を引用してみよう。

さまざまな曲にひとつひとつ十分に大きな意味があり、しかしそれらが集まるにつれてよりその意味合いの重みを増していく。それはまるで、人生を切り取った思い出のアルバムのようである。実際、全曲を通したとき、「幻影」に始まり、(祈りである終曲を除けば)「夢の中で」で終わるというその構成には、アルカンの人生観が表れているように思えてならないのだ。先に、この作品を「アルカンの最も重要な曲集」と述べたが、私見を許されるなら、ピアノ小曲集の歴史上で最も重要な作品である、と言いたいほどである。 (P. 66)

この曲集の第1巻は、 La vision 「幻影」で始まった。甘美で満ち足りた音楽だが、タイトルによってそれが幻であることが暗示されている。そして、全4巻を通し、あらゆる性格の音楽を並べてきた最後に、やはり幻としての幸せな音楽が置かれるのである。アルカンはこの曲集を通して、人生は夢のようなものだ、と言っている。そんな気がしてならない。

譜例 3.2.28 の最後を見ればわかるが、ここにははっきり FIN DU 4e LIVRE (第4巻の終わり)と書かれている。しかし、実際にはこの後ろのページに、番号なしの曲がもうひとつある。 Laus Deo 「神を讃えん」である。この曲に関しては、鐘の音と多声部のコラールからなる、感動的な祈りの曲だ、という以上の分析は控えたい。分析の対象になどすべきでない、という畏れに似た感覚さえ抱くからである。これは祈りである。これまでの48曲すべて――すなわち人生のすべて――を、神に捧げようという、どこまでも深い祈りである。 (P. 91)

いま読むと若いなというか、ひとりで感極まって上滑りしているのを感じるが、それでも、曲集を「人生」にたとえ、そこにこめられた深い感情と祈りについて伝えようとしている姿勢は十分に見て取れる。いったい、これをどう読んだら上のような紹介を行えるのだろう……。

修士論文中には、全体の構造について簡単な図も描いて説明してある。

(P. 64)

このほかにも、各巻の始めと終わりの曲の特徴を見比べて、4つの巻が注意深く性格づけられていることや、全体として緩――急――緩のプランが存在することなどにも触れる。そして、それを踏まえたこの曲集の演奏方法についての示唆も以下のように記している。

この小曲集が、49曲そろうことで初めて完成する大きな作品であることは明らかだが、演奏するにあたっては、どのような取り上げ方をすることも可能である。曲にはひとつずつタイトルが付けられており、性格的小品として十分に粒立ったものだ。従って、気に入った曲だけをいくつか取り出して演奏することにもそれなりの意味はある。また、1~4巻のどれかひとつを取り上げる方法も当然のことながら選択肢として優れたものだろう。1, 2巻あるいは3, 4巻をまとめて演奏するならば、全24の調性を網羅する、より大きなまとまりを聴かせることが可能となる。そして、演奏時間は70分を超えてしまうことになるが、全曲を通して弾く方法が最も意義深いことは言うまでもない。 (PP. 65-66)

以下に引用する村井氏の「おわりに」からの文章と読み比べてみよう。

本論文での《エスキス》の位置づけは、他愛ない日常や楽想の素描集、という先行研究における《エスキス》の位置づけとは相容れないようにも思われる。しかし筆者は、前者は後者を塗り替えるものとは考えておらず、本論文での《エスキス》再考は、曲集が湛える豊かな重層性を明らかにしたものだと考える。もし前者の層を重視するならば、演奏は全曲通して行うべきであろうし、また巻の境目には十分な休憩を設ける、終曲〈神を讃えて〉Laus Deo ではペダリング等で音色を変えるなど、《エスキス》の図像プログラムに即した演奏にも一考の価値があるだろう。しかし、《エスキス》の重層性は、そうではない演奏形態、例えば抜粋演奏なども、拒まないものである。 (P. 12)

相当に類似した内容と言って差し支えないだろう。

さて村井氏が私の論文を読んだのなら、曲集全体の構造分析や図、演奏形態に関する示唆の類似等のすべてを見落としたとは考えづらい(それは読んだとは言うまい)。

私の論文を「他愛ない日常や楽想の素描集、という先行研究」の例として挙げているということは、つまり氏が実際には読まずに想像で書いたか、あるいは読んだ上で、自らの論文が「曲集が湛える豊かな重層性を明らかにした」と主張したいがために意図的に捻じ曲げたかのどちらかだ。そのどちらにしても、この上なく不誠実な態度ではないかと思う。

[space height=”20″]

◇『エスキス』は音楽そのものですべてを語っている

なにもここまで信憑性に乏しい「図像」などに頼らずとも、『エスキス』がアルカンの祈りとともにあることは誰にでもすんなりと理解されるはずであり、何より私にとってはこの火花のような霊感と精気に満ちた驚くべき作品を「譜例集」「理論書」といった堅苦しいものにたとえるのは冒涜であるとすら感じられる。それよりは音楽としてまっすぐに聴き、弾いてもらいたいものだと切に願う。

というわけで手前味噌ですが、ピティナのサイトには私が連載したエスキス全曲解説&エッセイ(楽譜と音源つき)も載っていますので、よろしかったら読んでみてください。

……さて、ピアノ曲事典のアルカンの項はこの「楽曲分析」以外にも困った部分が複数あるので、次の記事でそれについても触れていきたい。

No commented yet.